Non classé

Notes sur l’Occupation

texte paru dans Possession immédiate vol IV, écrit le 5 novembre 2015

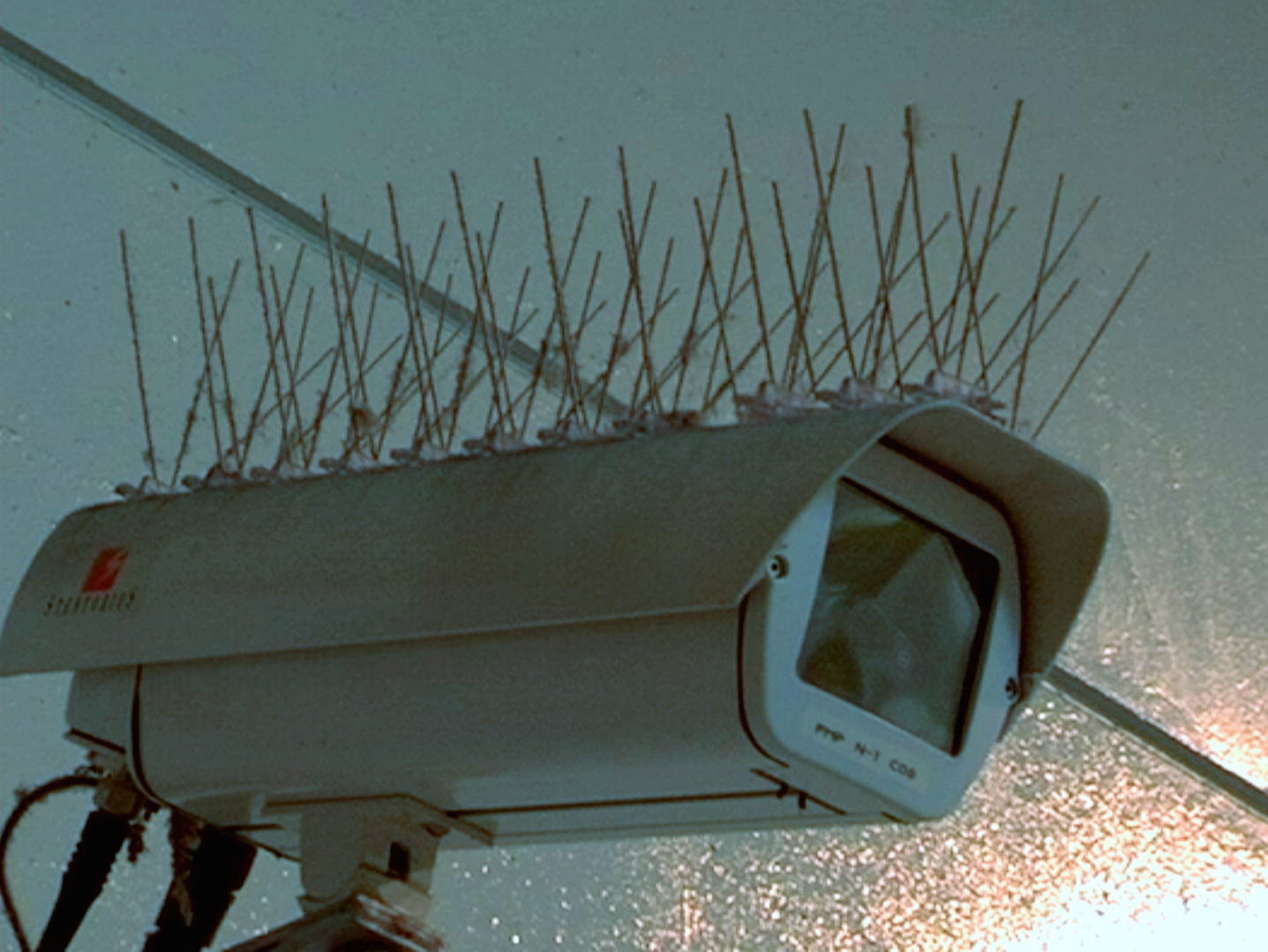

2015 restera dans les mémoires comme l’année du plus grand hold-up de l’histoire de la Ve république. La chronologie des faits est connue : la monstrueuse exécution d’une partie de la rédaction de Charlie Hebdo suivie de la prise d’otage de l’Hyper Cacher. Puis, quelques jours plus tard, la manifestation de deuil savamment manipulée par le président François Hollande avec l’aide du gouvernement socialiste, rassemblement au nom de « la liberté d’expression », locution devenue rapidement absconse puisque trois mois plus tard le parlement vota à une majorité de 80 % l’une des lois les plus iniques jamais promulguée en France, celle dite de surveillance. Les pleins pouvoirs furent donc donnés par l’assemblée à l’État de se donner la capacité de surveiller légalement l’ensemble des habitants du territoire national. Ainsi, ce que tout totalitarisme, qu’il soit nazi, fasciste ou communiste, eût rêvé, la possibilité de s’attaquer aux libertés les plus intimes, connaître exactement vos goûts, vos intérêts, vos opinions, éplucher votre correspondance, surveiller vos lectures, connaître vos préférences sexuelles, etc., le gouvernement socialiste l’aura fait, révélant la coquille vide de sens qu’est désormais le mot démocratie dans l’acceptation faite par ces clowns pathétiques et grotesques que sont nos dirigeants.

George Orwell écrit qu’« aux moments de crise, ce n’est pas contre un ennemi extérieur qu’on lutte, mais toujours contre son propre corps ». On sait par ailleurs que le Patriot Act américain promulgué après les attentats de 2001 contre le World Trade Center n’a jamais permis de déjouer un seul attentat. La visée de la loi de surveillance n’est donc pas comme les médias le répètent servilement à longueur d’ondes de contrer la « menace terroriste » mais de donner à l’État, d’autant plus en France étant donné son histoire, les moyens d’empêcher tout processus de contestation, c’est-à-dire contrôler activement les mouvements sociaux, se donner les moyens de prévenir la colère qui gronde et s’accroît, empêcher in fine au peuple de s’exprimer. Tout cela sur fond d’idéologie ultra-libérale, nouveau fascisme d’obédience économique qui aura d’abord conquis les cerveaux demeurés et hypocrites de nos dirigeants de pacotilles pour s’infiltrer ensuite par intraveineuse médiatique dans ceux d’une partie non négligeable de la population. Car eux – ces oligarques – savent que la France a déjà connu par le passé des révoltes sanglantes, et surtout une Révolution ayant commencé par abolir les privilèges, eux savent que le vote FN n’est pas tant un vote d’adhésion qu’un vote de colère et de ras-le-bol face à cette oligarchie sûre de ses droits, oublieuse de ce qu’est la souveraineté populaire, s’enrichissant comme jamais dans l’histoire sur le dos d’une pauvreté de plus en plus massive et abjecte, additionnant népotisme, corruption, réseaux affairistes et j’en passe pour asseoir un pouvoir cauchemardesque qui n’est plus l’expression d’une volonté générale mais celle – criminelle – d’une bande de malfaiteurs taillant des lois pour son seul intérêt.

Le postulat de l’ultra-libéralisme : une infime minorité amasse le magot (la seigneurie mondialisée) et l’archi-majorité (le peuple) finance leur enrichissement sur fond de remboursement de la dette. Un « Ancien Régime » à la puissance dix.

Cette loi de surveillance est le résultat d’un long processus de déréliction du lien social, sciemment orchestré par l’État après-guerre, et amplifié par la guerre d’Algérie puis les émeutes et grèves de Mai 68 ((la plus grande grève de l’histoire de France, rappelons-le) pour mieux contrôler cette population française décidément trop insoumise, trop anarchiste. Guy Debord nommait ça « séparation ». Michel Foucault : « Biopolitique ». Avant lui, Artaud, avec quelques années d’avance invoquait ces « envoûtements » légaux que son passage par l’institution psychiatrique permis longtemps d’éviter de prendre au sérieux au prétexte de son délire psychotique. C’est que le paradigme de la gouvernance avait changé. Après la Seconde Guerre mondiale, et ses millions de morts, l’État, sous sa forme démocratique, ne pouvait plus se permettre une oppression sur les corps, oppression qui aurait été synonyme de retour à la terreur totalitaire. Il s’employa donc à contrôler la population par le biais de frappes chirurgicales sur les psychismes. Séparation, isolement, incomplétude, stress, intervention de l’Etat dans tous les domaines de l’activité humaine, promulgation de lois en nombre effrayant, présence de la police massive en remplacement de l’armée, urbanisation sous forme d’enclos (les cités) et de zonages, création de catégories de « sous-Français », surveillance administrative, éducation nationale de plus en plus oublieuse de ses « lettres » en faveur des sciences dites « utiles », apologie de l’esprit de compétition, remplissage des prisons comme jamais, abandon de la psychiatrie, limitation du travail au noir pour contrôler toute activité rémunérée, culpabilisation des gens sans activité dans un contexte de chômage structurel inhérent au système lui-même, argent érigé en valeur suprême et plus petit dénominateur commun, etc. Le résultat ne se fit pas attendre : on assista à une explosion des pathologies psychiques, à une solitude contrainte de plus en plus suicidaire, à un phénomène de dépression massif, à l’apathie généralisée (et puisqu’au fond cette loi de surveillance indique que tout individu est désormais potentiellement coupable de penser ce qu’il pense il me semble évident que la paranoïa va se déchainer prochainement chez certains esprits fragiles), et donc à un nihilisme renforcé, à une dévitalisation des esprits sur fond d’explosion de la consommation de drogues – légales ou illégales – touchant désormais l’ensemble de la population.

Orwell encore : « A une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. »

Se libérer des sociétés de contrôle – puisque c’est la question majeure des temps qui viennent – c’est passer dans les interstices, les coulisses, saisir ce mince filet entre ombre et lumière qui permet à l’expérience de se déployer dans une poétique de l’instant, devenir réfractaire comme ces plaques de céramique qui résistent aux plus hautes températures, car vivre servile est haïssable. Je crois en une énergie qui déborde les êtres de toute part qu’il s’agit de ressaisir aujourd’hui pour en éprouver la puissance, la direction, le sens, la conductibilité. Une énergie proche de la foudre, de l’éclair. L’idée de Dieu m’est étrangère. J’éprouve ma liberté sur fond d’athéisme radical. L’infini de l’individu n’est pas politique mais intérieur : il s’agit d’aller vers le gouffre, de descendre dans le maelström et plus la profondeur est grande, plus les appartenances se délient, plus le savoir humain progresse et plus l’homme se libère. Les systèmes de gouvernement des hommes ne sont jamais dirigés en ce sens, bien au contraire, tout est organisé pour aller vers l’apathie généralisée ; la communication, au lieu d’éclaircir est de plus en plus lourde, serrée, brousailleuse, voire criminelle. À la surveillance, il faut répondre par une prudence renforcée, un jeu de cache-cache. Trouver l’issue, l’endroit à l’abri, se camoufler, revenir à la lettre postale, éviter les réseaux sociaux et le smartphone, ce véritable mouchard, être prudent, discret, apprendre à disparaître silencieusement, pour mieux réapparaître, mais aussi de façon plus profonde, déchiffrer les signes qui nous entourent car ils échappent au contrôle, trouver l’électricité qui résonne volontiers en chacun de nous, rester ouvert aux moments souverains d’effusion, saisir toute parole éprise de vérité, éprouver chacun de ces petits actes de résistance miraculeux en ce qu’ils sont porteurs de liberté, de lignes de fuite, de puissance vitale.

Ici s’inscrit « le mental » qui est l’inverse exact du « psychisme ». Le mental c’est ce courant électrique dont on essaye de nous déposséder. C’est ce qui met en branle les sens et la pensée contre les agents anesthésiques. Je situe la liberté ici, dans ce fond anarchique au cœur de tout homme et de toute femme. Dans cet esprit de contradiction qui est l’expérience suprême de la pensée. Dans la certitude que les humains n’exploitent qu’une toute petite partie de leurs possibilités. « La liberté ou la mort », scandaient les révolutionnaires de 1793. Aujourd’hui, cette mort est avant tout psychique, non plus physique, mais au fond, à bien y réfléchir, n’est-ce pas la même chose ? – C’est-à-dire l’arrêt du mouvement (et le mouvement c’est la vie), miroir exact, et réel celui-ci, du mort-vivant des films de Georges Roméro.

Alors, pour conclure, je pense au texte magnifique de Sartre paru en septembre 1944 dans Les Lettres françaises qui commence par ces mots : « Nous n’avons jamais été aussi libres que sous l’Occupation » et où il écrit ces phrases qui résonnent quelque part de la même façon aujourd’hui qu’en 1944 : « Puisqu’une police toute-puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe ; puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d’un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre, sans fard et sans voile, cette situation déchirée, insoutenable qu’on appelle la condition humaine. […] Ainsi la question même de la liberté était posée et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l’homme peut avoir de lui-même. Car le secret d’un homme, ce n’est pas son complexe d’Œdipe ou d’infériorité, c’est la limite même de sa liberté, c’est son pouvoir de résistance aux supplices et à la mort. »

Ferdinand Gouzon

HORIZON

the brilliant duo

Nick Cave & Blixa Bargeld

Jean Baudrillard, photographe.

Bruno Perramant

AThènes, Août, 2015

Animal Contraction

texte paru dans Purple Fashion magazine n°24 (fall winter 2015 / 2016)

Je réalise aujourd’hui que ma fascination pour les drones s’était substituée – sans que je ne le réalisasse avant – à ma fascination pour les animaux et les documentaires animaliers regardés tout au long de ma vie en état de quasi hypnose. Je le réalise en lisant Le Versant animal de Jean-Christophe Bailly et en observant cette image de presse tristement célèbre de l’un des derniers rhinocéros blanc du Zimbabwe. L’animal, dans une sorte de soubresaut de conscience de la part des hommes, est dorénavant protégé vingt-quatre heures sur vingt-quatre par quatre militaires afin qu’on ne vienne pas le tuer pour voler sa corne. À l’instant où je réalise cela, tout s’entremêle : prédation, proies, guerres, anéantissements, altérité, enfance, ouverture et pure présence. Parce que l’animal est tout ça et bien plus.

Ce qui est en jeu est l’immédiateté du vivant à lui-même. Ce qui est en jeu est aussi un rapport au monde et à sa sensation que l’on nous escamote. Parce que ce rapport à la sensation animale n’a aucune valeur d’usage et d’échange, encore moins de valeur ustensilaire. L’animal nous conduit dans un « hors-notre-monde » tel que nous l’avons bâti et pensé.

L’homme est aujourd’hui pauvre en monde comme Heidegger avait tenté de dire que « l’animal était pauvre en monde ». L’être humain (occidentalisé) n’est plus capable d’écouter ni de voir. La tragédie se joue ici comme un impensé et même si toute une littérature alerte de la situation, elle n’est qu’un dérisoire sémaphore quant à l’état d’urgence présent.

Au moment même ou penseurs et scientifiques tirent en vain la sonnette d’alarme pour nous prévenir, chiffres à l’appui, de la disparition massive des espèces animales, nos yeux restent indifférents. Il est urgent de nous ressaisir de notre pensée mais aussi de la pensivité de l’animal et d’unir dans une sorte de sensation commune nos respirations.

Nous devrions comprendre que le monde est traversé par toutes les intelligences : ne se soucier que de la nôtre, c’est vivre en regardant par le bout de la lorgnette. C’est appauvrir les choses. C’est comprendre aussi pourquoi l’homme dévaste les mers, la terre, le langage. Il y a une poétique de l’habitation animale sur la terre. L’observer c’est déjà pister des traces de pensée.

Merleau-Ponty pense chaque animal comme une contraction précise de l’espace-temps. Je pense à la phrase de Bataille : « L’acte sexuel est dans le temps ce que le tigre est dans l’espace. »

Il n’y a pas d’exclusivité humaine du sens, nous dit Bailly : l’animal et son apparence sont à comprendre entièrement comme un langage, il n’y pas d’exclusivité humaine de l’intelligence.

Nous le savons, les animaux ont des émotions. Qu’il s’agisse de l’animal sauvage ou de compagnie : de sa joie, de ce rire dont il est capable, de l’éléphante pleurant son petit abattu par le braconnier, ou de la vache apeurée que l’on mène à l’abattoir, ces émotions sont peut-être infra ou extra humaine mais le problème n’est pas là : elles existent. Nous refoulons ou nions ces phénomènes par confort. Ils nous obligeraient à révolutionner notre pensée de fond en comble et de cela nous n’en avons pas envie. Il n’y a guère que les enfants capables aujourd’hui de se réjouir du prodige animal et de son existence.

La puissance de manifestation de l’existence animale, nous la côtoyons chaque jour. La ressentir ou la reconnaître est essentiel. Le raffinement de la pensée – son avalanche et son abandon que peut provoquer le surgissement animal – doit traverser cette sensation.

Face à la bête, la pensée glisse toute seule devant ce qu’elle voit, qui est alors ce qu’elle a cessé de rapporter à une conduite ou à une fin, nous dit Jean-Christophe Bailly.

Les mots « biodiversité » et « environnement » sont inadéquats car ils nient dans leur empaquetage la somme des singularités vivantes. Ces mots prolongent l’idéologie prétentieuse de l’homme à se mettre au sommet de la création. Tout cela ne veut plus rien dire.

Contre cette hiérarchie, il y a là une a-narchie à penser. Pour éviter la dévastation, il est grand temps de prendre en compte le destin animal.

Bailly toujours : « L’animal évadé de sa condition d’objet de la pensée, devient lui-même pensée, non en tant qu’il pense ou penserait (finalement on s’en fout !) Mais parce qu’il est. »

Au lieu de ça, nous célébrons les animaux en les modifiant génétiquement comme s’ils n’étaient que pure matière ou bien par une appropriation mimétique de la geste animale en faveur de la technique : il est troublant de voir pulluler ces projets de drones guerriers terrestres ressemblant à des chiens, des serpents ou des insectes. Au moment même où certains d’entre nous constatent la disparition massive des animaux, l’homme se constitue un bestiaire guerrier et potentiellement létal. Se détruire par des ersatz d’animaux : si il y a là une allégorie, elle ne peut être, au sens propre, que maléfique et cynique.

Nous avons réduit l’animal à une contraction, qu’elle soit technique, scientifique, guerrière ou alimentaire, nous ne l’envisageons plus que sous le prisme de la réduction ; niant sa puissance de déploiement, son surgissement, son altérité et sa poétique d’existence.

L’anthropocentrisme rayonnant, technique et post industriel se moque bien entendu de ces impressions-là. Elles ne rapportent rien.

John Jefferson Selve

Paolo Uccello

L’esprit du terrorisme / Baudrillard

Extraits du Monde 2007

Ainsi donc, ici, tout se joue sur la mort, non seulement par l’irruption brutale de la mort en direct, en temps réel mais par l’irruption d’une mort bien plus que réelle : symbolique et sacrificielle – c’est-à-dire l’événement absolu et sans appel.

Tel est l’esprit du terrorisme.

Ne jamais attaquer le système en termes de rapports de forces. Ça, c’est l’imaginaire (révolutionnaire) qu’impose le système lui-même, qui ne survit que d’amener sans cesse ceux qui l’attaquent à se battre sur le terrain de la réalité, qui est pour toujours le sien. Mais déplacer la lutte dans la sphère symbolique, où la règle est celle du défi, de la réversion, de la surenchère. Telle qu’à la mort il ne puisse être répondu que par une mort égale ou supérieure. Défier le système par un don auquel il ne peut pas répondre sinon par sa propre mort et son propre effondrement.

L’hypothèse terroriste, c’est que le système lui-même se suicide en réponse aux défis multiples de la mort et du suicide. Car ni le système ni le pouvoir n’échappent eux-mêmes à l’obligation symbolique – et c’est sur ce piège que repose la seule chance de leur catastrophe. Dans ce cycle vertigineux de l’échange impossible de la mort, celle du terroriste est un point infinitésimal, mais qui provoque une aspiration, un vide, une convection gigantesques. Autour de ce point infime, tout le système, celui du réel et de la puissance, se densifie, se tétanise, se ramasse sur lui-même et s’abîme dans sa propre surefficacité.

La tactique du modèle terroriste est de provoquer un excès de réalité et de faire s’effondrer le système sous cet excès de réalité. Toute la dérision de la situation en même temps que la violence mobilisée du pouvoir se retournent contre lui, car les actes terroristes sont à la fois le miroir exorbitant de sa propre violence et le modèle d’une violence symbolique qui lui est interdite, de la seule violence qu’il ne puisse exercer : celle de sa propre mort.

C’est pourquoi toute la puissance visible ne peut rien contre la mort infime, mais symbolique, de quelques individus.

Il faut se rendre à l’évidence qu’est né un terrorisme nouveau, une forme d’action nouvelle qui joue le jeu et s’approprie les règles du jeu pour mieux le perturber. Non seulement ces gens-là ne luttent pas à armes égales, puisqu’ils mettent en jeu leur propre mort, à laquelle il n’y a pas de réponse possible ( » ce sont des lâches » ), mais ils se sont approprié toutes les armes de la puissance dominante. L’argent et la spéculation boursière, les technologies informatiques et aéronautiques, la dimension spectaculaire et les réseaux médiatiques : ils ont tout assimilé de la modernité et de la mondialité, sans changer de cap, qui est de la détruire.

Comble de ruse, ils ont même utilisé la banalité de la vie quotidienne américaine comme masque et double jeu. Dormant dans leurs banlieues, lisant et étudiant en famille, avant de se réveiller d’un jour à l’autre comme des bombes à retardement. La maîtrise sans faille de cette clandestinité est presque aussi terroriste que l’acte spectaculaire du 11 septembre. Car elle jette la suspicion sur n’importe quel individu : n’importe quel être inoffensif n’est-il pas un terroriste en puissance ? Si ceux-là ont pu passer inaperçus, alors chacun de nous est un criminel inaperçu (chaque avion devient lui aussi suspect), et au fond c’est peut-être vrai. Cela correspond peut-être bien à une forme inconsciente de criminalité potentielle, masquée, et soigneusement refoulée, mais toujours susceptible, sinon de resurgir, du moins de vibrer secrètement au spectacle du Mal. Ainsi l’événement se ramifie jusque dans le détail – source d’un terrorisme mental plus subtil encore.

La différence radicale, c’est que les terroristes, tout en disposant des armes qui sont celles du système, disposent en plus d’une arme fatale : leur propre mort. S’ils se contentaient de combattre le système avec ses propres armes, ils seraient immédiatement éliminés. S’ils ne lui opposaient que leur propre mort, ils disparaîtraient tout aussi vite dans un sacrifice inutile – ce que le terrorisme a presque toujours fait jusqu’ici (ainsi les attentats-suicides palestiniens) et pour quoi il était voué à l’échec.

Tout change dès lors qu’ils conjuguent tous les moyens modernes disponibles avec cette arme hautement symbolique. Celle-ci multiplie à l’infini le potentiel destructeur. C’est cette multiplication des facteurs (qui nous semblent à nous inconciliables) qui leur donne une telle supériorité. La stratégie du zéro mort, par contre, celle de la guerre » propre « , technologique, passe précisément à côté de cette transfiguration de la puissance » réelle » par la puissance symbolique.

La réussite prodigieuse d’un tel attentat fait problème, et pour y comprendre quelque chose il faut s’arracher à notre optique occidentale pour voir ce qui se passe dans leur organisation et dans la tête des terroristes. Une telle efficacité supposerait chez nous un maximum de calcul, de rationalité, que nous avons du mal à imaginer chez les autres. Et même dans ce cas, il y aurait toujours eu, comme dans n’importe quelle organisation rationnelle ou service secret, des fuites et des bavures.

Donc le secret d’une telle réussite est ailleurs. La différence est qu’il ne s’agit pas, chez eux, d’un contrat de travail, mais d’un pacte et d’une obligation sacrificielle. Une telle obligation est à l’abri de toute défection et de toute corruption. Le miracle est de s’être adapté au réseau mondial, au protocole technique, sans rien perdre de cette complicité à la vie et à la mort. A l’inverse du contrat, le pacte ne lie pas des individus – même leur » suicide » n’est pas de l’héroïsme individuel, c’est un acte sacrificiel collectif scellé par une exigence idéale. Et c’est la conjugaison de deux dispositifs, celui d’une structure opérationnelle et d’un pacte symbolique, qui a rendu possible un acte d’une telle démesure.

Nous n’avons plus aucune idée de ce qu’est un calcul symbolique, comme dans le poker ou le potlatch : enjeu minimal, résultat maximal. Exactement ce qu’ont obtenu les terroristes dans l’attentat de Manhattan, qui illustrerait assez bien la théorie du chaos : un choc initial provoquant des conséquences incalculables, alors que le déploiement gigantesque des Américains ( » Tempête du désert « ) n’obtient que des effets dérisoires – l’ouragan finissant pour ainsi dire dans un battement d’ailes de papillon.

Le terrorisme suicidaire était un terrorisme de pauvres, celui-ci est un terrorisme de riches. Et c’est cela qui nous fait particulièrement peur : c’est qu’ils sont devenus riches (ils en ont tous les moyens) sans cesser de vouloir nous perdre. Certes, selon notre système de valeurs, ils trichent : ce n’est pas de jeu de mettre en jeu sa propre mort. Mais ils n’en ont cure, et les nouvelles règles du jeu ne nous appartiennent plus.

(…)

Cette violence terroriste n’est donc pas un retour de flamme de la réalité, pas plus que celui de l’histoire. Cette violence terroriste n’est pas » réelle « . Elle est pire, dans un sens : elle est symbolique. La violence en soi peut être parfaitement banale et inoffensive. Seule la violence symbolique est génératrice de singularité. Et dans cet événement singulier, dans ce film catastrophe de Manhattan se conjuguent au plus haut point les deux éléments de fascination de masse du XXe siècle : la magie blanche du cinéma, et la magie noire du terrorisme. La lumière blanche de l’image, et la lumière noire du terrorisme.

On cherche après coup à lui imposer n’importe quel sens, à lui trouver n’importe quelle interprétation. Mais il n’y en a pas, et c’est la radicalité du spectacle, la brutalité du spectacle qui seule est originale et irréductible. Le spectacle du terrorisme impose le terrorisme du spectacle. Et contre cette fascination immorale (même si elle déclenche une réaction morale universelle) l’ordre politique ne peut rien. C’est notre théâtre de la cruauté à nous, le seul qui nous reste – extraordinaire en ceci qu’il réunit le plus haut point du spectaculaire et le plus haut point du défi. C’est en même temps le micro-modèle fulgurant d’un noyau de violence réelle avec chambre d’écho maximale – donc la forme la plus pure du spectaculaire – et un modèle sacrificiel qui oppose à l’ordre historique et politique la forme symbolique la plus pure du défi.

N’importe quelle tuerie leur serait pardonnée, si elle avait un sens, si elle pouvait s’interpréter comme violence historique – tel est l’axiome moral de la bonne violence. N’importe quelle violence leur serait pardonnée, si elle n’était pas relayée par les médias ( » Le terrorisme ne serait rien sans les médias » ). Mais tout ceci est illusoire. Il n’y a pas de bon usage des médias, les médias font partie de l’événement, ils font partie de la terreur, et ils jouent dans l’un ou l’autre sens.

L’acte répressif parcourt la même spirale imprévisible que l’acte terroriste, nul ne sait où il va s’arrêter, et les retournements qui vont s’ensuivre. Pas de distinction possible, au niveau des images et de l’information, entre le spectaculaire et le symbolique, pas de distinction possible entre le » crime » et la répression. Et c’est ce déchaînement incontrôlable de la réversibilité qui est la véritable victoire du terrorisme. Victoire visible dans les ramifications et infiltrations souterraines de l’événement – non seulement dans la récession directe, économique, politique, boursière et financière, de l’ensemble du système, et dans la récession morale et psychologique qui en résulte, mais dans la récession du système de valeurs, de toute l’idéologie de liberté, de libre circulation, etc., qui faisait la fierté du monde occidental, et dont il se prévaut pour exercer son emprise sur le reste du monde.

Au point que l’idée de liberté, idée neuve et récente, est déjà en train de s’effacer des moeurs et des consciences, et que la mondialisation libérale est en train de se réaliser sous la forme exactement inverse : celle d’une mondialisation policière, d’un contrôle total, d’une terreur sécuritaire. La dérégulation finit dans un maximum de contraintes et de restrictions équivalant à celle d’une société fondamentaliste.

(…)

Il n’y a pas de solution à cette situation extrême, surtout pas la guerre, qui n’offre qu’une situation de déjà-vu, avec le même déluge de forces militaires, d’information fantôme, de matraquages inutiles, de discours fourbes et pathétiques, de déploiement technologique et d’intoxication. Bref, comme la guerre du Golfe, un non-événement, un événement qui n’a pas vraiment lieu.

C’est d’ailleurs là sa raison d’être : substituer à un véritable et formidable événement, unique et imprévisible, un pseudo-événement répétitif et déjà vu. L’attentat terroriste correspondait à une précession de l’événement sur tous les modèles d’interprétation, alors que cette guerre bêtement militaire et technologique correspond à l’inverse à une précession du modèle sur l’événement, donc à un enjeu factice et à un non-lieu. La guerre comme prolongement de l’absence de politique par d’autres moyens.